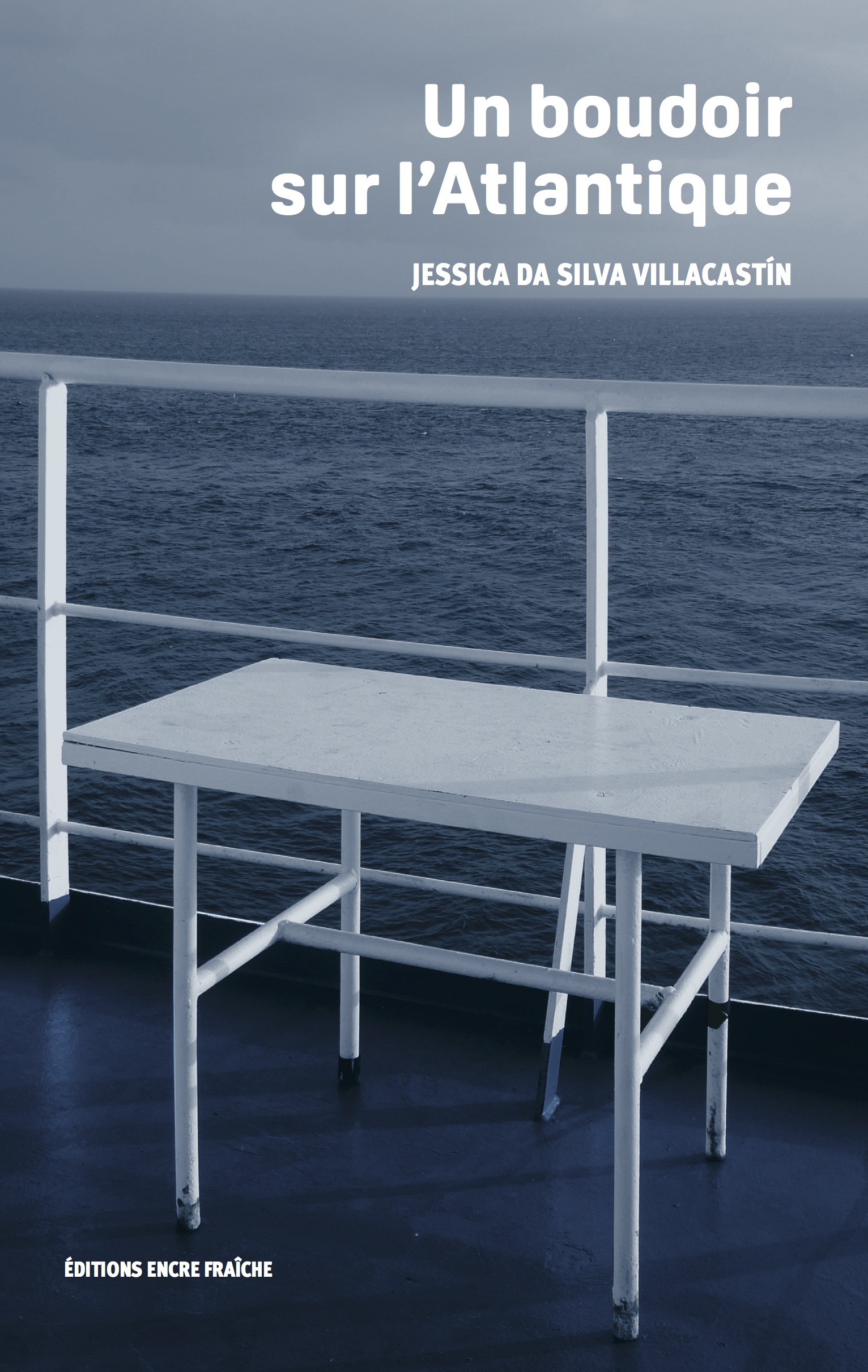

Quand on a compris que la norme, c’est qu’il ne se passe rien d’inattendu, on peut enfin tester sereinement de nouvelles disciplines, comme… Le yoga ? Mais où cela pourrait-il se produire ? Existe-t-il encore un non-lieu porteur en lui-même d’une destination, d’une distance ? Un non-lieu où je puisse éprouver le temps enfin, autre- ment, et ce sans y être sollicitée ? Être livrée à soi, à ce qui nous entoure, à de nouveaux possibles, avant même tout le reste et l’évidence. Ne pas pouvoir être oubliée puisque je serais sans rôle, une présence spectrale. Une nuit, au seuil d’un premier songe, je me représentai un cargo : j’avais trouvé.

Genève, 19 janvier 2015

Je ne suis plus au Havre, je ne suis plus en France, je ne suis plus en Europe. Je suis dans un espace-temps qui m’échappe, où je me laisse conduire sans pouvoir ni même désirer anticiper la route : le Terminal de l’Atlantique, l’un des deux terminaux « Nord » du port du Havre. Plus d’un kilomètre de quais longe les stocks de conteneurs, pêle- mêle bleu roi, orange, blancs, rouges et vert bouteille. Au pied de chaque porte-conteneurs en cours de chargement, des portiques de type « super-Panamax »venus de Chine, la crème de la crème en matière d’infrastructure portuaire. Imaginez une grue de chantier qu’on aurait doublée et entre les deux structures, un système de rails permettant la circulation horizontale du conteneur soulevé : un portique est une structure mécanisée qui permet un agencement rationnel des boîtes sur un navire fait pour. Plus imagé encore : si on effaçait tous les portiques de ce paysage, on assisterait à un Tétris géant sur le quai des Amériques !

Cap 241 ̊

Sur un porte-conteneurs, les marins ne sont pas seulement des vigiles de la mer, du fret, de la carcasse du cargo et de ses entrailles électroniques : ils sont avant tout des sentinelles du temps, voire plus justement « des temps ». Heure du port de départ, heure de la ville où siège l’armateur, heure du lieu de la prochaine escale, heure du lieu d’origine ou de la famille et enfin l’heure à bord. Au large, la notion du temps est une équation à blanc ; l’heure qu’indique les montres d’un navire marchand est une heure presque constamment artificielle. Là où l’avion long-courrier joue ouvertement avec l’heure du lieu de départ et celle de sa destination (dans une petite schizophrénie acceptable), le porte-conteneurs adopte, lui, une heure qui est le résultat d’un calcul journa- lier jouant avec les fuseaux horaires traversés et l’heure du prochain port d’escale. L’intention est que la communauté du château puisse graduellement s’aligner à celui-ci en vue de la date d’arrivée, elle-même déterminée par le plan de route. Rien de très spectaculaire, mais la donne est claire : la mission c’est le fret. Si l’on accepte le fait qu’il existe un temps propre à la mémoire et un autre pour la projection, on pourrait en conclure que le marin contemporain vit dans sept temporalités différentes au quotidien. Chaque changement d’heure est annoncé en fin d’après-midi par le capitaine et sa phrase standard est un rendez-vous certain qui résonne des machines à la passerelle en passant par la buanderie. Lorsque les premiers grésillements se sont fait entendre au troisième jour, j’ai enclenché l’enregistreur que je tenais fiévreusement prêt.

Les marins, ces sentinelles du temps

En haute mer, la perception acquise de toute chose est chamboulée ; c’est notre main tendue vers l’horizon qui devient notre propre étalon, notre référentiel, d’où le sentiment de communion entre ces deux horizons, ciel et eaux, qui se referment sur notre main, puis sur nous. Nos sens s’en voient étourdis, endorphinés. Notre attention devient plus limpide, intense, totalement captivée et épurée à la fois. De la même façon, la nuit, dans le désert, la voûte céleste vous ouvre tous les possibles à la fois qu’elle vous encercle, vous enserre, lourde et pleine de ses lumières que l’on distingue à peine si l’on est en ville, dans la densité des lampadaires publics et des ampoules domestiques. Nous avons plus que jamais besoin de terrains vagues et de places nues pour réapprécier l’étendue, la distance et la majesté de la voûte céleste, qui nous rappelle à notre temporalité terrienne.

Première distance à terre : la perception